佐藤光展の「精神医療ルネッサンス」(2021年記事の再掲載)/精神医療国賠原告・伊藤時男さんの「さあ、地域に帰ろう」/16歳でアルコール依存症??

福島県大熊町の双葉病院(福島第一原発事故で閉鎖中)に38年間も閉じ込められた精神医療国家賠償請求訴訟原告・伊藤時男さんは、現在、群馬県太田市で元気に暮らしています。「統合失調症」(当時は精神分裂病)などの診断名で、超長期の隔離収容を強いられた人ですが、温和な性格で危険性の欠片も感じられず、重い精神疾患を抱えているようにも見えません。ですが、もし原発事故がなければ、今も双葉病院に閉じ込められていたはずです。とんでもない国ですね。

伊藤さんは16歳の時、東京の精神科病院に初めて入院させられました。最初に付けられた診断名は、なんと「アルコール依存症」だったようです。伊藤さんはこう振り返ります。「いろいろあって、働いていた飲食店の酒を時々飲んでいたのは確かです。でも依存症ではありませんよ」。

母親を早くに亡くした伊藤さんは、継母とウマが合わず孤立を深めていきました。中学1年の時、東北地方の実家を飛び出したものの、上野で補導されて失敗。それでも、「一刻も早く家を出たい」「都会で成功したい」という思いは強まるばかりで、高校1年の夏休み、新聞や牛乳の配達で貯めた数万円を手に、再び上京を試みました。

そのSLの車中で出会ったヤクザ風の男から土木の仕事を紹介されたり、原付バイクを使う配達仕事で事故を起こし、無免許運転と年齢詐称(16歳なのに18歳と偽っていた)がばれたりするなど紆余曲折を経て、叔父が川崎で営んでいた飲食店で働くことになりました。

伊藤さんは、その頃の生活を以前に書いた文章でこう振り返っています。

「昭和42年の秋。高度経済成長期の入り口で、日本全体が何かに突き動かされるように沸騰していた。その活気の渦に巻き込まれるように、私はМ食堂で懸命に働いた。私に任されたのは、カウンターでのボーイの仕事だった。ウエイトレスが取ってくる注文に応じて、コーヒーや紅茶などの飲み物、さらにチョコレートパフェやクリームソーダなどを作った。店はいつも客で溢れていた」

「この喧噪がとても心地良かった。混沌とした都会の息遣いが、むしろ自分の精神を安定させていた。逆に何もしないでいると、息が詰まりそうになった」

「多忙を極める仕事は、日々の充実感を生んでいた。それ以上にМ食堂のウエイトレスの存在が私の心を高揚させた」

都会の喧騒が肌に合い、仕事にもやりがいを感じた伊藤さん。同じ食堂でウエイトレスとして働く2歳上の女性を好きになりました。奥手で想いを伝えられなかったものの、まさに青春。ところが、大人ぶりたくて口にしたビールと、その時にたまたま飲んでいた風邪薬によって、人生がいきなり暗転します。伊藤さんはこう振ります。

「ビールと薬の影響なのか気分が異様に弾んで、自制できなくなりました。出鱈目な曲を鼻歌交じりに歌い、ペラペラと話しまくりました。そうかと思えば、突然おかしさが込み上げてきて、勤務中に一人高笑いをしたんです」

勢い余って、店の酒を更に口にした伊藤少年に、もう怖いものはありませんでした。好きだったウエイトレスに店内で歩み寄り、告白しました。「俺と結婚してくれないか。一緒になってくれ!」。

当時16歳でしたから結婚はできないのですが、「ちょっと考えさせて」の思わせぶりな返答に、気分はますます高揚しました。仕事を終えて家に帰ると、将来設計が頭を駆け巡りました。「所帯を持つには経済的にもっと安定させないと」「飲食店経営のノウハウは分かりかけている。いっそのこと自分の店を持つか」「そうだ、上野でスナックをやろう」。

翌日の勤務中も、頭の中はスナック経営のことばかり。「スナックをやるなら、まずペティナイフが何本か必要だな」。休憩時間に川崎駅近くの雑貨屋に走り、3本のペティナイフを購入して店に戻りました。

バラ色の新婚生活が頭に浮かび、ナイフ3本を手にニンマリする伊藤少年。昨日のこともあって周囲は慌てふためきました。支配人がナイフを取り上げて叔父に連絡。そして近くの精神科に連れて行かれた後、東京の精神病院へ。太った中年の精神科医から「今はどんな気分かね」と聞かれ、「酒を飲んで酔っ払っているような気分です」と、高揚した気持ちを酒に例えて答えると、いきなり注射を打たれて意識消失。計40年を超える精神病院での隔離収容生活が、こうして始まったのです。

40年超の苦難を経て得た心の自由

伊藤さんの病名は、いつの間にか精神分裂病(現在の統合失調症)に変わりました。当然、そんな理不尽な診断や期限不明の隔離収容生活など納得できるはずもなく、脱走を試みて2度成功しましたが、親族に見つかって連れ戻されました。

一度貼られた「精神障害者」のレッテルを剥がすのは、容易ではありません。周囲に「病気ではない」と主張すればするほど、「病識がない」という病気にされていきます。脱走ではなく、正式に退院できた時もありましたが、新たな職場で気合を入れて働き過ぎて、夜中に脚がつってうめいていると、「病気の再発」と誤解されて再び入院させられたこともありました。

東京の病院から福島県大熊町の双葉病院に移されたのは、22歳の時。「せめて自分の目の届くところに置きたい」という父親の意向があったようです。それから38年間、福島第1原発が重大な事故を起こすまで、伊藤さんは退院できませんでした。20代、30代、40代、50代と、自由が奪われ続けたのです。

父親は、伊藤さんのことを見捨てたわけではありません。忙しい仕事の合間をぬって、度々面会に訪れました。しかし、田舎町で会社経営を続け、伊藤さんとは血のつながりのない新たな家族を養っていくためには世間体が大事で、「精神障害者」の息子を家に戻すわけにはいかないと考えたようです。父親はまた、「病院にいた方が息子にとっても幸せだろう」と本気で思っていたようです。このような、善良な市民による善意と表裏一体の冷酷な保身が、日本の精神病院の閉鎖性を支えてきました。

伊藤さんの当初の入院形態は、家族(保護者)の同意で行う強制入院(医療保護入院)だったので、医療費の一部を家族が負担する必要がありました。父親の会社の経営が逼迫し、医療費の支払いが厳しくなると、伊藤さんは病院の勧めで障害年金を受けるようになりました。年金の多くは病院への支払いに消え、貯金は一向に貯まりませんでした。

伊藤さんは「作業療法」などの名目で行われる低賃金労働に従事しました。病院内の調理場や、病院近くの養鶏場などで働いたのです。「1日も早く退院したい」と願う伊藤さんは、病院関係者に元気な姿を見てもらうため、働き続けました。

その姿を目にした医療スタッフから、「もう退院できるのでは」と言われたことが何度かあります。ところが退院の機運が高まると、主治医がなぜか薬を変えて、急に心身の不調に陥ってしまう。そんな残念な展開が繰り返されたのです。

「もうすぐ退院できそうだった時、うまく描けた絵を主治医に見せたら、『絵はいいけれど、君の目はおかしい』と言われて、急に薬を変えられておかしくなったこともありました。病気のせいで本当に異常な目をしていたのなら、退院の話なんて出ませんし、絵を描く余裕もありませんよ。精神病院では、そんな不可解なことばかりでした」

月日は無情に過ぎていきました。伊藤さんは、窮屈な病院生活を振り返る時に「施設症」という言葉をよく使います。これは「ホスピタリズム」や「施設病」とも呼ばれ、辞書では次のように説明されています。

「心理的、社会的に刺激の少ない病院や施設に長期滞在することにより生じやすい心身の発達障害の一つ。生き生きとした感情を失い、知的能力の遅滞などの症状を示す」(小学館「日本国語大辞典」より)

元々は、親から離されて乳児院や病院などで保育された子どもたちに、典型的に起こる心身の問題に対して使う言葉だったようです。それがやがて、精神病院などに長期収容されている人たちにも使われるようになりました。病院に長く閉じ込められていると、「生き生きとした感情を失う」などの深刻な変化が起こってくるためです。精神的な病を治すために行われる入院が漫然と長期化することで、新たな精神的不調がもたらされるのです。医療機関が、新たな病を作り出すのです。

伊藤さんの入院は、途中で任意入院に切り替えられました。「退院する」と言って病院を出て行けば、もう脱走犯のように追われることもなく、退院できたのです。しかし、その重大な変更の事実を、伊藤さんは長く知らなかったといいます。伏せられていたのか、それとも伊藤さんが聞き流してしまったのか、今となってはわかりません。確かなのは、この頃の伊藤さんには、もはや退院する気力が残っていなかった、ということです。

「退院したいという気持ちは常にありましたよ。でも入院が長引くうちに、『無理だ』という気持ちがどんどん大きくなりました。お金もない、職もない、身寄りも知り合いもない。父親も入院中に亡くなりました。地域で暮らすイメージが全く湧かなくなっていきました」

「病院に近い商店街には、病院職員の付き添いで、他の患者たちとゾロゾロと買い物に行くことがありました。町の人達の視線は冷たくて、『患者を町に出すな』と病院に苦情が寄せられることもありました。そんな状況で退院するくらいなら、このまま病院にいた方がいいのではないかと、思うようになりました。重い施設症にかかっていたんです」

そんな伊藤さんと社会との唯一の接点は、川柳の新聞投稿でした。入選して掲載されると、「生きている」という実感を抱くことができました。「もっと入選したい」と欲が出て、気持ちを前向きにすることができました。

2011年3月、伊藤さんは多量の放射線から逃れるため、用意されたバスで福島を離れます。体が健康で、まだ若い方だった伊藤さんたちのグループは無事に県外に避難できましたが、既に身体が弱っていた高齢患者たちの多くは避難中に亡くなり、大きく報道されました。

伊藤さんは、一時避難先の病院を転々とした後、茨城県内の病院に入院しました。そして翌年、医師から退院を勧められました。どう見ても長期入院が必要な人ではないのですから、当然の判断です。

その頃には、伊藤さんに原発事故の賠償金が入り、「何とか生活していけそうだ」との思いが芽生えました。更に、熱心に支援してくれる人も現れたので、地域に戻ることを決めました。支援者の紹介で、群馬県太田市の精神科病院に通院することになり、近くのグループホームを経て一人暮らしを始めました。今では「彼女」もできたそうです。

それでも、時代の変化から長く取り残されて、浦島太郎状態だった伊藤さんが、見知らぬ土地に溶け込むのは容易ではなかったはずです。どのように行動したのでしょうか。

「まずは地域の人たちと仲良くなりたいと思いました。そのためには古くからあるスナックがいいんですよ。私は若い頃に酒で懲りたので、もう飲みませんが、近所のスナックによく行って、店の人やお客さんたちと一緒にカラオケを歌いまくりました。そんな付き合いをしていると、精神病院に長くいたと伝えても、怖がられないんですよ。逆に『伊藤さんを長く閉じ込めるなんて許せない』と怒ってくれる。今は、とても心地よく暮らしています。だから、精神病院に戻りたいなんて気持ちは微塵もありませんよ。もう絶対に嫌です、あんな所は」

2020年9月30日、伊藤さんは精神医療国家賠償請求訴訟の原告として、国を提訴しました。入院の必要のない人達までが、精神病院に長く閉じ込められている異様な状況を知りながら、放置し続けた国の責任を問う重要な裁判です。

「精神病院では、絶望して自殺した人を何人もみてきました。そして今もなお、多くの人が閉じ込められています。どうにかしないといけないと思っています」

「私の人生は、ずっと他人に振り回されてきました。自分で決めた道を選べなかった。だから人生の最後くらいは、自分の意思を貫きたいと思って提訴しました。国を訴えるなんて大それたことですが、精神病院で以前の私のように絶望している人達を、とにかく助けたいんです」

東京地裁での次回口頭弁論は、2021年12月6日午後1時半から、103号法廷で行われます。伊藤さんは毎回、東京地裁に足を運んでいます。閉廷後には、近くの会議室で恒例の報告会も予定されています。

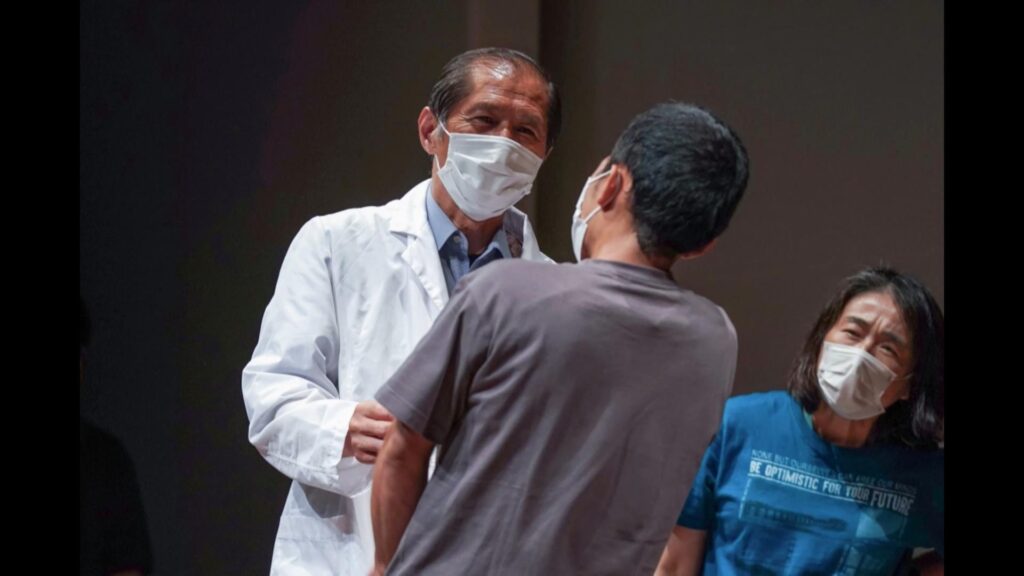

信念を貫く伊藤さんの姿は魅力的です。その存在をより多くの人に知ってもらいたくて、2021年8月と11月、私が副校長を務める演劇学校「OUTBACKアクターズスクール」の舞台公演(横浜)に、飛び入り参加してもらいました。役柄は「迷惑な精神科医ドクタートキオ」。白衣姿で、患者たちに注射をしたり、薬を無理やり飲ませたりと、やりたい放題です。満員の会場は爆笑の渦に包まれました。さすが、「メンタルヘルス界の草刈正雄」。抜群の存在感でした。

40数年の過酷な幽閉生活を経て、今は身体の自由のみならず、心の自由までも得たように見える伊藤さん。活躍の場は広がり続けています。